本記事の加筆修正版は鈴木佑治先生のnoteでご覧いただけます。

筆者は、24歳の誕生日を迎えた直後の1968年3月から、34歳の誕生日を迎えた1978年3月までの10年をアメリカ留学に費やしました。様々な場所で様々な人たちと出会い多くのことを学びました。今回は、渡米するまでの経緯とその直後の体験、そして、そこでお世話になった先生方についてお話し致します。

筆者がアメリカ留学の準備を始めたのは1967年秋。Pennsylvania State University(Penn State)とLouisiana State University(LSU)(*1)の大学院英語・英文学科にapplyしました。残念ながら、両大学院とも不合格でした。途方に暮れながらも渡米する他の手段を探さなければなりません。それでアメリカ文化センターに行き留学関係の資料を閲覧していると、“English Orientation Program at Louisiana State University”なる小冊子を目にしたのです。持ち帰って何度も読み返してみたものの、表現しようのない心許ない思いが込み上げてくるばかりです。とは言っても他に良い手立てはなく、結局、参加することにしたのです。1968年2月初旬のことでした。

すぐにアメリカ大使館で渡米手続きをし、1年間のstudent visaを取得できました。その先はどうなるのか皆目見当がつきません。当時の日本には厳しい外貨持ち出しの規制があり、半年分の資金500ドルを掻き集めたものの、その後の資金を調達する見込みは皆無でした。それよりも、LSU大学院の不合格通知(rejection letter)(*2)には「どこかの大学院に入学許可が出るまで渡米しないように」との文言が付されていたことが気になり脳裏から離れません。

ジャズの名曲に“Taking a chance on love”という恋を賭けに例えた曲がありますが、渡米することに賭けた当時の筆者の心境は、いわば、“Taking a chance on going to USA”でした。賭けも賭け、大賭けであることは百も承知でしたが、アメリカ留学に舵を切ってしまった気持ちは止めようもありません。その1ヶ月半後の1968年3月末にJapan Airlines(JAL)でHonoluluに降り立ち入国審査を受けてSan Franciscoに着きました。当時JALはここまで。

そこからは米国内線を乗り継いでKentucky州のLouisvilleからLexingtonに行き、とりあえずVancleveという小村の片隅に佇むプロテスタント系神学校に1週間滞在しました。(*3)その後Grey hound Bus を乗り継いでTennessee州、Alabama州、Mississippi州を通りLouisiana州に入り、New Orleans経由でLSUがある州都Baton Rougeに着きました。

本コラム26回目など(*4)で述べたとおりNew Orleans jazzの熱烈ファンであった筆者は、New OrleansがあるLouisiana州に親しみを感じていました。LSUの大学院に応募したのもその為でしたが、いざ来てみるとアフリカ系アメリカ人をはじめ有色人種への激しい差別が渦巻きかなりの緊張を強いられる場所でした。市内のトイレは“White”と“Colored”に分けられていました(racial segregation)。(*5)第二次世界大戦終結からまだ20数年、また、激しくなりつつあったベトナム戦争の影響もありアジア人全体に対して根強い偏見を感じました。

Baton Rougeで一泊し、その翌日いよいよLSUに向かうためタクシーに乗ろうとしたところ、白人運転者は筆者の顔を見るや立ち去って行きました。その途端にそれまでの旅行者気分は断ち切られ、極度のホームシックに襲われました。ああ、日本で博士課程に残ればよかった!とんでもない決断をしてしまった!という後悔の念に打ち負かされそうになったものです。(*6)

それ以前にもBaton Rougeに向かう旅路で立ち寄ったキャフェテリアや待合で簡単な英会話さえできない惨めな思いをしていました。しかしその時は日本での英語の勉強の限界を思い知ってアメリカで勉強しようという決意で乗り切りました。なのに、今回はそうはいきそうもありません。

今のように海外を行ったり来たりできる余裕などなく、年老いた両親とは今生の別れを覚悟で来てみたものの、それをあざ笑うかのようにつらい精神状態に陥ってしまいました。キャンパスあちこちを歩きながら必死の様相で日本人を探し回っても見当たりません。諦めかけていた時に日本人らしき人を見かけ話しかけてみましたが、それは日本語を話せない日系三世の大学生でした。日本人学生は3名しかいないとのこと、その内2名の所在を教えてくれました。

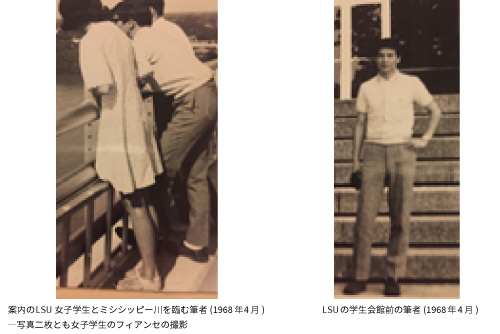

藁をも掴む思いで、早速2人に連絡を取り、会いに行きました。筆者と同年輩の女性たちで、アメリカ人のフィアンセとともにあちこち案内してくれました。2人とも大変な苦労をされてきたようで、アメリカの深南部(Deep South)について全く無知な筆者にとても良いアドバイスをくれ、ホームシックもすっかりなくなりました。今でも感謝しています。(*7)

English Orientation Programが始まったのは、それから1週間後の4月中旬です。名目はアメリカの大学の学部や大学院への入学を目指す留学生用オリエンテーションということでしたが、入学合否の鍵はTOEFL®テストのスコアであったので、TOEFLテストスコアを上げるためのプログラムと言ってよいでしょう。当時のTOEFLテストは満点が670点前後のペーパーテストで、学部入学に450~550点、大学院入学に600点以上が要求されていました。プログラムが始まる前日にTOEFLテストを受け、そのスコアでAdvanced A/Advanced B/Intermediate A/Intermediate B/Elementary A/Elementary Bの順に6つのlevelsに振り分けられ、筆者はAdvanced Aに配属されました。

ここで、このEnglish Orientation ProgramはLSU本体とは直接関係ない機関が単に場所を借りて行っていることを知りました。(*8)受講者の大部分が、メキシコ湾を挟んだ近隣諸国のベネズエラ、コロンビア、ニカラグア、メキシコなどの中南米人、それに日本、台湾、韓国、香港、タイ、ベトナムなどのアジア人とトルコやイランなどの中近東の人です。日本人の受講生は筆者のほか2名でした。1年以上もこのプログラムに在籍しながらも、どこの大学からもadmissionが得られずにいる受講者が大半であることもこの時知りました。

筆者を案内してくれた上述の日本人学部生2名も日本の高等学校卒業後に渡米し、English Orientation Programを何回か繰り返し受講してやっとLSUに学部入学できたと話していました。同じ時期にEnglish Orientation Programを始めた受講生の多くが、2年も3年も在籍しながらもそれが叶わずに問題になっているとのことでした。また、学部入学ができたとしても勉強についていけずにdrop outする留学生の数は多く、彼女ら自身も並々ならぬ努力の結果かろうじて卒業間近まで漕ぎつけたとの苦労話を吐露しておりました。

LSU大学院の不合格通知に「どこかの大学院に合格するまで渡米しないように」と付した背景には、留学生のこうした現況を憂慮してのことであったと言えるでしょう。案の定、English Orientation Programが始まってしばらく経ったある日、筆者は学科長室に来るよう連絡を受けました。行ってみると、開口一番に出てきた言葉が、

“We’ve told you not to come here unless you get accepted to a graduate school (in USA).”

でした。筆者の前には筆者が書いた入学志望書(statement)と3通の推薦状(letters of recommendation/recommendation letters)(*9)が置かれていました。

筆者が書いた志望書は赤ペンで真っ赤になるまであちこちが添削されていました。それは想定内のことでショックを受けませんでしたが、想定外であったのは3通の推薦状に対する厳しいコメントです。1通は日本語で書かれており、残りの2通も筆者の志望書同様に英語も内容も真っ赤に直されていました。(*10)筆者はそれを見ながら、これでは入学が許可されるわけはない、と思い、同時に、問題の文言が付された理由が一層よく理解できました。

筆者は非常に冷静でした。というのは、この学科長の指摘が、筆者の頭の片隅に残っていた日本に帰って博士課程に進むという選択を雲散霧消させてくれたのです。吹っ切れました。よし、ネイティブの英文学者が見て遜色がない英文を書けるように精進し、アメリカでPh.D.(博士号)を取るまで絶対に帰らないぞ!という強い決意がふつふつと湧いてきました。渡米してよかったと確信できた瞬間です。

日本にいた時、「日本人は英語の聞き、話しは苦手であるが、読み、書きは得意である」などとよく耳にしていました。大間違いです。それは日本の英文和訳・和文英訳主体の授業を前提としたもので、アメリカの大学に来てみれば、聞き、話しは言うまでもなく、とりわけ、読み(量・スピード)、書き(スピード・量・質)においては、全く通用するレベルではないことがすぐ分かるのです。もちろん、日本人だけではなく他の非英語圏からの留学生にも当てはまることです。

よって、このEnglish Orientation Programにも(1)Reading(2)Grammar(3)Writing(4)Listening-Pronunciationなどの項目に関る4クラスが設けられ、(*11)月曜日から金曜日の毎日それぞれ1時間ずつのintensive courseとなっていました。言うまでもなく、筆者が特にこだわって力を注いだのはWritingクラスでした。アメリカの英語・英米文学の博士課程で求められるacademic writing skillの習得に向け、前向きに進むしかありません。

Writingクラス担当のMr. Millerは、幸運にもLSU英語・英米文学科博士課程でアメリカ南部Mississippi州出身の戯曲家Tennessee Williams(*12)らについての博士論文を執筆している学者でした。(*13)Mr. Millerの授業は筆者の目的にどんぴしゃりと応えるものでした。多分にliterary criticism的手法を意識し、合理的で情緒とユーモアに富み、そのnaturalな性格も相まって巧みにwritingへの意欲を湧き起こしてくれました。毎回異なるテーマを巡りessayを書き提出します。先生がテーマにつき例を挙げながら自身の考えを述べ、テーマに符合する構成や表現の説明をし、そのあと全員でdiscussionし、最後にessayを書いて提出します。日本での和文英訳主体の英作文の授業と違い、英語で考えて英語で書かせるこの授業はとても新鮮でした。

筆者を含めて10名ほどの受講者は、筆者のみが英語・英文学専攻で、他の人たちはbusinessとengineeringなどの専攻でした。したがって、Mr. Millerは文学作品ではなく社会、文化、政治情勢などの一般的で分かりやすい例を取りあげていました。添削したessaysは翌日の授業で返されます。レポートを提出しても返された経験がない日本の大学とは大違い、どこが良くてどこが悪いのかすぐフィードバックされます。

今でも鮮明に覚えているのは、比較(comparison)対照(contrast)をテーマにした時に書いたessayで大変褒められたことです。筆者は日本文化の紹介を兼ね、当時の日本では非常に対照的であった慶應義塾大学と早稲田大学について書きました。慶応を卒業し、早稲田の大学院に行った時に味わった学風の違いによる心理的葛藤を綴ってみました。(*14)翌日の授業の冒頭で、Mr. Millerは筆者のessayを全員の前で読み、比較対照のessayとしてとても良いと評してくれました。

褒められたと言っても、ネイティブ、それも、英語英米文学を専攻する大学院生との比較ではなく、EFL/ESLの受講者との比較で良かっただけのことです。そんなことで満足している場合ではありません。授業終了後はMr. Millerと話すことを日課にしました。どうすれば自分の英語を大学院英語・英文学科で競争できるレベルにできるか執拗に聞きました。所詮EFL/ESLのクラスで書いたessaysですから、テーマも内容もアメリカの英語・英米文学科大学院レベルのリサーチ・ペーパーとは比較できるはずがありません。Mr. Millerの立場になればコメントしようがないだろうと思いつつ何度も何度も聞きました。

そうしたことが3ヶ月ほど続き、プログラムの終了が間近に迫ったある日、上述の学科長と面談した時のことを話してみました。Mr. Millerはニコッと笑い、

“Oh, you talked with Dr.〜. He is a linguist and happens to be a professor of mine. Don’t worry about what he said. You write well. I’m sure you will make it(= getting a Ph.D.)soon or later.”

と言い残して教室を後にしました。10年後の1978年3月、筆者はGeorgetown大学言語学博士課程にて言語学(英語学)でPh.D.を取得した瞬間、是非とも会ってお礼を言いたくなった先生の一人です。残念ながらその後の先生の消息がつかめずにそのままになってしまいました。日本の大学で職を得て英語writingクラスを担当することになった筆者はMr. Millerの教授法を参考にしました。また、baseballに興じるようになったのも多分にMr. Millerの影響です。

Mr. Miller以外にこのEnglish Orientation Programには熱心で献身的な先生がいました。Readingクラス担当の40代の女性の先生、名前は失念しましたが、夫の仕事の関係で日本に滞在したことがあり、日本に大変興味を持ち、筆者ら日本人の受講生をお宅に招いてくれたりもしました。アメリカ50州の地理、産業、文化を紹介するessays集をテキストに使い、月曜日から金曜日まで毎回1州ずつ1週間で都合5州をカバーしました。各essayは平均約7ページで、訳読という悪習に馴染んでいた筆者ら日本人の受講生には大変でした。しっかり理解した上で設問に答えておかなければdiscussionについていけません。(*15)

この授業を通して1960年代には全米がCaliforniaブームで、憧れの目で見られている州であることを知りました。1968年4月に映画“The Graduate”がリリースされるやSimon&Garfunkelの歌声とともに全米を席巻しており、その舞台となったCalifornia州のLos Angeles、Santa Barbara、Berkeley、San Franciscoがとても輝いて見えました。先生もご自身の旅行体験から見たまま感じたままを活き活きと話してくれました。筆者ら受講者もクラス全員でその映画を観に行き、その後筆者はSanta Barbaraに半年、Berkeley近くのHaywardに3年住むようになりました。(*16)

English Orientation Program終了後には、4ヶ月前に来た道を引き返すようにLouisiana州、Mississippi州、Alabama州、Tennessee州、Kentucky州に行き、もう一度例の私設学校で一夏を過ごしました。9月末にKentucky州からOhio州に出て、U.S.Route66(*17)を西に向けてCaliforniaに旅立ちました。Illinois州、Indiana州、Kansas州、Texas州、Oklahoma州、New Mexico州、Arizona州などを通りLos Angelesに入りました。地平線に日が昇り、そして沈むのを見ながらの三日三晩続いたGreyhound Busでの長旅は、Readingクラスで各州について読んだessays集のおかげで意義深いものになりました。

もう一人印象に残る先生はGrammarクラス担当の先生です。ヒスパニック系40代の女性でした。授業はpattern practiceの活動を中心に、文法説明は一切なく、文法、語彙、表現をナチュラル・スピードで聞けて言えるようになるまで、先生が言った事を何度も繰り返します。一人ずつ全員に回ります。全く手を抜きません。筆者は英語の文法、語彙、表現はかなり自信がありましたが、日常コミュニケーションで聞いて言う訓練を受けたことがありません。アメリカに来てその重要性を痛感していたので大変ありがたい授業でした。(*18)

例えはよくありませんが、第二次世界大戦中のアメリカ戦闘機spitfireの機関砲のように次から次へと文、語彙、表現を浴びせてきます。全員がしっかり繰り返すまで容赦なく繰り返します。失敗しても決して怒らず、できるまで忍耐強く接してくれました。強い使命感のようなものを持っているようでした。“OK, repeat after me!”“Good! Once more!”“No, listen up! OK?”“Again!”“That’s it!”そう言って矢継ぎ早に話しかけ、授業を進める顔が忘れられません。これが50分以上続くのですが、受講者を全く飽きさせなかったエネルギーに満ちた手腕は見事でした。

8月の初旬にプログラムは終わりました。その1週間前にプログラムの最終試験はTOEFLテストです。要は、このプログラムでは、最初に受けたTOEFLテストでクラス分けと能力診断を行い、最後に受けたTOEFLテストで習熟度を測った事になります。残念ながら、筆者はlistening comprehensionでしくじり、600点に届きませんでした。理由は明白です。最後の方のlecture形式の聞き取りが不十分だったのです。

その2ヶ月前にUniversity of California at Santa Barbara(UCSB)(*19) のEnglish Departmentに応募していたのですがやはり大学院への入学はrejectされました。しかしながら、special student status(特別生)でEnglish Departmentの授業を履修してもよいとの但し書き付きでした。渡りに船です。どこかの大学院に合格するまでこのプログラムに在籍するという選択がありましたが、アメリカの英米文学科で要求されるwriting能力は、実際の授業を取らなければ習得できないと痛感し、UCSBに行くことにしました。

筆者24才6ヶ月。本格的に英語力を磨くためにUCSBに向け旅立ちました。それからCalifornia州で約4年、Hawaii州 で1年、首都Washington D.C.で5年間の留学生活が始まります。その間に何とか生計を立てながら、目標に向けて勉学を続け、その都度その都度、筆者の人生を開いてくれた素晴らしい先生に出会いました。それぞれ別の機会に紹介します。

言語を習得するということは、様々なdialects、様々な話し方・書き方のstyles(intimate/casual/informal/formal/frozen styles)に通じるということです。それぞれの言説を言語学では言語変種(varieties)と言いますが、奥が深く、現地の生活に接して体験しなければ使えるようにはなれません。筆者はbaseballが上手くなりたくて、You Tubeで元MLBの名選手の解説をみますが、頭に入っても実際にやらなければダメです。いかなる言語、その方言、そのスタイルは長い歴史を持ち、その奥深さはスポーツなどの比ではありません。観るだけ聞くだけではなく体験しないと無理なのです。

LSUでのEnglish Orientation Programは、留学生の為の英語、アメリカの社会や大学へのオリエンテーションとしては最高でした。しかし、それは現実のアメリカ社会での直接体験とは程遠いものがありました。よって、筆者はアメリカ留学をアドバイスする際に、行った先の大学でのEFL/ESLの授業は最初の学期のみに留め、次学期には必ずレギュラーの授業を受け、かつ、現地の学生やコミュニティーと交流しコミュニケーション活動をするよう勧めてきました。

1960年代筆者らが受けたTOEFLテストは、listeningもreadingもexpressions-vocabularyが中心でしたが、600点以上を取るにはアメリカに住んだ経験がなければ所詮無理と思えました。国内に外国人はまれ、とは言え、外国には簡単に行けず、アメリカ映画やテレビ番組やレコード以外に英語に触れる機会がなかったからです。現在では多くの英語を話す多くの外国人がおり、外国に行くのも難しくありません。かつてとは比べ物にならないほど英語が溢れ、インターネットでは英語で行われているinteractiveな授業を受けることができます。よって、筆者が体験したEnglish Orientation Programやアメリカ大学院にこぎつけるまでの体験の一部は、今ではある程度なら日本に居ながらにしてできます。TOEFL iBT®テストの良い準備になるので、是非挑戦してみましょう。

(2019年7月21日記)

(*1)Louisiana州の州都Baton Rougeにある州立大学.2000エーカー(約250万坪)の広大な敷地を持つ。100年以上の歴史を持つCollege of Agriculture(農学部)は有名。農学に関心がある読者は要チェック。世界中から米穀の研究者が集まり、筆者がいた頃には鹿児島大の研究者が共同研究に参加しておりました。

(*2)当時入国審査でアメリカ滞在中の所持金と胸部レントゲン写真の提示を求められました。

(*3)Kentucky Mountain Bible Collegeと称する神学校に知り合いがおり1週間ほど滞在しました。5ヶ月後の8月中旬から9月中旬までその寮に泊まりアメリカ人の神学生たちと農場で働きながら過ごさせてもらいました。自給自足で農耕、家の建築・修理、車の修理、床屋までなんでも器用にこなすアメリカ人の姿にアメリカの原点を見たような気がしました。これも良いオリエンテーションになりました。

(*4)本コラムで、New Orleans jazzに魅せられ、今でもその伝統を受け継いで大阪で活躍しているNew Orleans Rascalsを紹介しました。第26回、第27回、第28回、第29回、1960年代初頭日本を訪れたclarinetの名手George Lewis(1900-1968)の影響を受けたグループです。筆者もGeorge Lewisに心酔し、生演奏を聞きたいと思いましたが、残念ながら同年病床につき逝去しました。“George Lewis Ragtime Jazzband of New Orleans”“George Lewis: Burgundy Street Blues”を聞いてください。後者は晩年日本に来た時に厚生年金ホールで行なった演奏と思われます。筆者が最初に聞いた曲は“Concert! Geo. Lewis And His New Orleans Stompers”というアルバムに収録されている“Ice Cream”でした。アイスクリーム屋さんぴったりの曲です。

(*5)Martin Luther King博士が生涯をかけて闘った“Jim Crow”laws(1980-1960s:)はまだ歴然と残っていました。

(*6)その2年前に慶應義塾大学の学部卒がそのまま慶応の大学院に行かず、早稲田大学の大学院に行ったことも当時としては前例が乏しく異例でした。そして、早稲田大学修士号修了時には博士課程に進むことが当然とされていた時代、イギリスならまだしもアメリカで英文学を学ぶことへの違和感が筆者のクラスメートからは漏れ伝わってきました。日本の博士課程に進まないと日本で教職を得るのは難しいと言われた時代で、筆者のことを案じて言ったのでしょう。

(*7)海外生活にはホームシックは付き物です。筆者の場合は着いてすぐ見舞われました。直前に滞在した場所に帰りたいという感情が強まりました。この時は日本へ、後にアメリカ国内を転々した時には直前にいた町への郷愁が募りました。孤立せずに積極的に外に出て話し相手を探して行動することです。

(*8)アメリカの大学で行われている留学生のためのEnglish as a foreign(second)language(EFL/ESL)プログラムは大学本体とは直接関係のない機関によるものが多く、大学の正規のカリキュラムとはみなされないケースが殆どです。

(*9)アメリカには a letter of recommendation/a recommendation letterとa letter of reference/a reference letterがあり、前者はその人物のpositiveな事を書いて推薦するのに対し、後者は参考になるpositiveな事はもちろんnegativeな面も含めて評価するものです。アメリカの大学、大学院では後者がよく使われます。

(*10)その内の1通に至っては、筆者が書いたものに先生がサインだけというお粗末なものでした。当時よく見られた慣行で、直されて当然です。留学後教職に就いた筆者は、アメリカやイギリスの大学院への留学を希望した多くの学生の推薦状を書いてきましたが、かなりの時間をかけて入念に書かせてもらいました。

(*11)当時の資料が無いので正式のクラス名は分かりません。

(*12)Tennessee Williams(1911-1983)、代表作A Streetcar Named Desire(1947)は、New Orleansを舞台にした戯曲です。1951年Elia Kazanにより映画化され、Marlon BrandoとVivien Leighが演じています。筆者が留学中、色々な人との会話でよく出てきました。You Tubeで映画のクリップがあります。Listeningの練習にも良いので観てください。A Streetcar Named Desire (1/8) Movie CLIP – You Must Be Stanley (1951) HD

(*13)残念ながら、Mr. Millerのフルネームを記憶していません。30代で恰幅が良く、baseballが大好きで、筆者らと昼休みに校庭でbaseballに興じました。中南米の受講者にはとても上手な人がいて、Mr. Millerも負けず劣らずMLB仕様の硬球を投げたり打ったりしていた姿が忘れられません。

(*14)1960年代は各大学がそれぞれの特徴を保っていた最後の時期かもしれません。特に旧帝大系国立大学は伝統的校風を誇っていました。神宮球場の東京六大学野球の応援にはそれぞれの特徴が顕著に現れていました。野球の試合そのものもさることながら母校のカラーを誇る応援合戦も圧巻でした。早慶戦などは前夜から人が並び、球場は満員になりました。

(*15)このReadingクラスとMr. MillerのWritingクラスでは、母語を介さず直接英語で聞き・話し・読み・書きがしなければ、アメリカの大学や大学院では授業についていけないことを痛感させてくれました。日本での英文学の学士課程と修士の課程では、どのクラスも1年に1冊の原書を訳読して終わりでした。アメリカの大学ではどの授業も1回分のホームワークで、小説なら1冊読まなければなりません。相当のスピードで読まないと付いていけません。

(*16)筆者がアメリカで初めて見た映画です。英語が分からずちんぷんかんぷんでしたが、その1、2年後、ネイティブとコミュニケーションをするうちに分かるようになり、セリフまで覚えてしまいました。

(*17)U.S. Route 66筆者は3度このルートを旅しました。飛行機の旅では味わえないアメリカの広大さを感じることができます。Nat King Coleの“Route 66”は年配の日本人に馴染みのヒット曲です。

(*18)1968年頃はまだ、行動主義心理学(behaviorism)が根強く残っていました。ヒトを含む動物は刺激と反応を繰り返すことにより学習するという発想です。言語学もこの心理学の影響を受けました。外国語学習では先生が言うこと(刺激)に生徒が反応することで文法パターンを学習させるという方法論です。やがて生成文法(generative grammar)が優勢になりとって変わりましたが、一定の効果があり、根強く残っています。関連して、言語習得に関心ある読者にはSkinner-Chomsky論争は必須です。“Chomsky vs Skinner: Debate of the Century”

(*19)University of California at Santa Barbaraは、Los Angelesの北100マイルほどの美しい街です。多くの有名人が住み、Michael JacksonのNeverland Ranchでも有名になりました。UCSBはその郊外のGoletaにありキャンパス内に美しいビーチがあります。映画“The Graduate”の最後の教会での結婚式とバスで逃げていくシーンはGoletaです。10 National Research Centersがあり世界的な先端研究機関です。

慶應義塾大学名誉教授

Yuji Suzuki, Ph.D.

Professor Emeritus, Keio University

上記は掲載時の情報です。予めご了承ください。最新情報は関連のWebページよりご確認ください。

英語圏の大学・機関だけでなく、世界160か国、11,500以上の大学・機関で、公式スコアとして留学や就活などに活用されています。コンピュータ上で受験し、スピーキングは回答音声をマイクを通して録音、ライティングはタイピングで回答します。

自宅受験TOEFL® Essentials™テスト

2021年から自宅受験型の新しいテストとしてリリースされました。約90分の試験時間、短い即答式タスクが特徴のアダプティブ方式の導入されています。公式スコアとして留学や就活などにご利用いただけます。

TOEFL ITP®テストプログラムは、学校・企業等でご実施いただける団体向けTOEFL®テストプログラムです。団体の都合に合わせて試験日、会場の設定を行うことができます。全国500以上の団体、約22万人以上の方々にご利用いただいています。

Criterion®(クライテリオン)を授業に導入することで、課題管理、採点、フィードバック、ピア学習を効率的に行うことを可能にします。