本コラム第141回の続きです。1973年5月中旬にUniversity of Hawaiiの修士課程を修了後、そのまま次の滞在地Washington D.C.には直行せず、日本に一時帰国しました。高齢の両親が気がかりだったからです。UHで修士号を取れたとの報告に喜んだものの、またWashington D. C.に行くと知るや、悲しい表情を浮かべました。Georgetown University(以下、GU)に行ってもPh.D.を取れるかどうかも分かりませんし、よしんば取れたとしても何年先になるのか皆目見当もつきません。5年掛かるとして筆者は34歳、両親はそれぞれ78歳と74歳になってしまいます。心配させたくなかったので、そんな不安は胸のうちに留めて約3カ月間を両親と過ごしました。(*1)

そして8月中旬過ぎWashington D.C.に向け旅立ちました。Virginia州にあるWashington Dulles International Airportに着き、高温多湿のねっとりした大気の中、shuttle busでWashington D.C.(以下、D.C.)(*2)に向かいました。Potomac河沿いの森に囲まれたfree wayを進むことしばらくして、前方にWashington Monumentの高い塔が視界に入ってきました。高層ビルが乱立する主要都市とは対照的に、D.C.の町並みはこの塔を除いてみな低層ビルでとても新鮮に思えました。その日はWhite Houseの近くのDupont Circle地区(*3)の安宿に泊まりました。今や高級感を漂わせる商業地域ですが当時は雑然とした一角で、8月下旬のD.C.の残暑は厳しく、地域全体が日向ぼっこでもしているかのように熱気に包まれていました。冷房が無い安宿の部屋は灼熱地獄と化し、宿泊者はフロントに繋がる石段辺りでヘタレるように座り込み、陽が沈むのを待つしかありません。通り過ぎる車の騒音と甲高い蝉の鳴き声だけが聞こえる中、筆者は急性ホームシックに襲われました。脳裏に浮かんだのは、日本でもHawaiiでもなく、San Francisco Bay Areaの友達とよく行ったHalf Moon Bay(*4)でした。冷たい波が陸地の熱風を打ち消すように押し寄せるあの美しい海岸線です。

翌日、Samsonite(*5)のスーツケースを手にGUに向かいました。D.C.(*6)は、Southeast、Southwest、Northeast、Northwestの4つの区域から成ります。Georgetownの街並みはNorthwestにある高級住宅地に立地し、GUはその一角を占めています。ということは生活費が高いということで、筆者の手持ち資金は1年間の授業料を差し引くと僅かしか残りません。それでも動ずることなくD.C.での生活の一歩を踏み出せたのは、渡米して5年間なんとかやってきたからでしょう。

先ずは落ち着く場所を探さなければなりません。取りあえず、大学が短期宿泊施設として用意したAlban Towers(*7)に宿泊し、Housing Officeにリストされている下宿を見て歩きました。その内の一つが大学の裏門を出て歩くこと15分のタウンハウスが並ぶBenton Street(*8)の下宿です。Mrs. Higginsという80歳近くの老婦人が独りで住んでいましたが、静かで綺麗で安く即決しました。1975年6月まで1年半をここで暮らすことになります。Mrs. Higginsは隣接するMaryland州で生まれ育ち、亡夫と結婚してこのタウンハウスに移り住みました。それ以来この界隈から一歩も出たことがなく、Californiaを外国と信じ切っていました。Mrs. Higginsを含めGU滞在中に出会った、地域の方々については別稿で述べたいと思います。

次は仕事探しです。下宿代と食費を稼がなければなりません。留学生用のF1 visaで許されるのはon-campus jobしかなかったので、UCSBでしたように学生寮のキャフェテリアで働くことにしました。月曜日から金曜日までの午前中は仕事、午後は勉強、夜は授業、週末は勉強に割けます。兎にも角にもこれで1年間糊口をしのぐことができるのです。1日の苦労は1日にて足れり、先のことはその時心配すれば良いのです。アメリカ生活で学んだ極意です。

GUはカソリックのイエズス会派(Jesuits, The Society of Jesus)に属する大学です。ご存知のように、イエズス会は1534年にIgnatius de LoyolaとFrancisco Xabierらにより創設され、1540年に法王庁の承認を得ました。清貧、徳、従順をモットーに、Xabier自身日本や南米で布教活動をしました。布教とともに重要な活動として大学運営があり、ルネッサンスのヒューマニズム(humanism)とカソリック思想の真髄であるスコラ哲学を融合させ、リベラル・アーツ(liberal arts)の原形とされるカリキュラムの導入に力を入れました。ギリシャ、ラテンの言語、文学、思想のみならず、非ヨーロッパ諸言語、科学、芸術、特に口語文化(vernacular culture)に関心を向けて辞書を編纂したことでも知られています。Loyolaが死去する1556年には三大陸に74の大学のネットワークを作り、現在では中学校・高等学校が322校、そして、大学が172校も含まれます。アメリカにも27大学あり、最も古いのが1789年創立のGUです。日本では上智大学(Sophia University)などがあります。

このように、イエズス会は高等教育の運営を重要活動に位置付け、特に、世界の言語、文化、教育に関心を向けて来ました。布教先の地域の多くは文字文化が無かった為に、口語(vernacular)の辞書や文法書を作成しながら現地語を学んだと言われています。(*9)GUはその伝統を受け継ぎ、筆者がいた頃にはSchool of Language and Linguistics(SLL言語・言語学学部)と称する学部があり、その下に言語学学科(Department of Linguistics)と外国語学科(Spanish、French、German、Portuguese、Italian、Arabic、Chinese and Japanese Departments, etc.)が設置されていました。中心は言語学学科で、学部(B.S.)プログラムと大学院(M.S. Ph.D.)プログラムが設置され、多数の在籍者を抱える人気学部でした。

School of Languages and LinguisticsのほかにCollege of Arts and SciencesとSchool of Foreign Serviceの2学部があり、それらの専攻分野のカリキュラムにおける外国語科目の比重は高く、イエズス会の言語教育の伝統は各所に感じられました。日本で英語教育に携わることを目標にしていた筆者には、言語学(linguistics)と外国語教育を合体した当時のGUのカリキュラムは大変魅力的で、それがGUに来た要因でした。ですから、現在のGU公式サイトを見て、あの圧倒的な存在を誇ったSchool of Languages and Linguisticsを見つけることができず、大変驚いています。(*10)筆者が見落としたのでしょうか。

School of languages and Linguisticsはキャンパスから1ブロック離れたWalsh Building(*11)に、学部本部と諸学科のOfficeと教室と研究室がありました。筆者は、早速、言語学学科長(Chair)のFrancis P. Dinneen(S.J.=Senior Jesuit)先生とappointmentを取り、一階にあるDepartment of Linguisticsの学科長Officeに赴きました。先生は、60代のアイリッシュ系神父で、黒い詰襟の制服に身を包み、ショートカットで白髪、小柄ながらも廊下に響き亘るバリトン・ボイスが印象的でした。

確認した重要事項は、筆者がPh.D.のプログラムに正式に入れたのではないこと、これから1年程かけてMaster’s Programの授業を履修して好成績を上げ、翌年の今頃Qualifying Examination for the Ph.D.と称する試験を受け、No-Pass、Pass、High Passの3段階評価でHigh Passと判定された場合のみ正式にPh.D.に進めるということでした。Qualifying Examinationは2回の受験があるが、2回ともHigh Passが取れない場合は退学になると淡々と話しました。最初の学期に履修する授業と次の学期に履修する授業についてのアドバイスを受け、master’s programで読んでおくべき20冊の研究書と、Ph.D. programで読んでおくべき20冊の研究書のリストを手渡されました。それを見て一瞬萎えましたが、しばらくして「やるしかない!」という闘争心が湧き、Officeを後にしました。

(Reading List: 20 Books for M.S. and 20 Books for Ph.D.)

(Reading List: 20 Books for M.S. and 20 Books for Ph.D.)

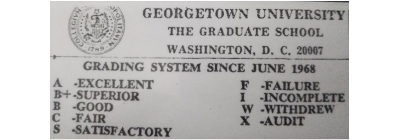

アドバイスに従って、1973年のFall Semesterには、Reading in Phonetics and Phonemics(954153)、Introduction to General Linguistics I(954-199)、 English Structure-Phonology(954317)、English Structure-Morphology and Syntax(954318)の4つの授業に履修登録しました。当時GUの大学院のGrading Systemは、A(Excellent)、B+(Superior)、B(Good)、C(Fair)、F(Failure)で、Aは95点以上、B+は90点以上でした。(*12)言語学学科は特に厳しく、Ph.D.に進むのに主要科目ではA評価が必要との情報をキャッチしていました。上記4授業の内、最初の授業はPh.D.の単位にカウントされませんが、残りの3つはPh.D.の基幹授業でもあり、是が非でも好成績を上げなければなりません。

(GU大学院Grading System :1978年発行筆者のtranscriptより)

(GU大学院Grading System :1978年発行筆者のtranscriptより)

GU言語学学科大学院の殆どの授業は夜間に設置されていました。院生の多くが昼間は働いていたからでしょう。セメスター制を採っていたので、それぞれ1日置き週2コマです。筆者は、午前中キャフェテリアで働き、昼食後13時から17時までLauinger Libraryに籠りきりで勉強しました。17時過ぎに36th StreetのWalsh Buildingの向かいのWisemiller’sというdelicatessenでサンドイッチとコーヒーを買って夕食を済ませました。その先にあるレストランThe Tombは高くて行けず、来る日も来る日もWisemiller’sのサブマリン・サンドイッチやパストラミ・サンドイッチを食べたあの日々が切なく思い出されます。

授業は過酷でした。Introduction to General Linguistics I(954-199)は、次学期Introduction to General Linguistics Ⅱ(954-200)とセットで、Ph.D. programへ向けての登竜門としての必修授業でした。履修者は12名程度、留学生は筆者とColumbia University Teacher’s Collegeからの修士号を持つ40代のエチオピア人の二人だけで敷居の高さを感じさせる授業でした。担当はChairのDinneen先生です。聖職者ですからFather Dinneenと呼ばれていました。London University School of Oriental and African StudiesでJ.R. Firthの下でPh.D.を修了したと聞きました。FirthもGeneral Linguisticsというコースを担当していたようです。テキストは先生の著書Introduction to General Linguisticsです。

13章で構成され、Fall Semesterで1~5章までの5章をカバーし、Spring Semesterで6~13章までの8章をカバーします。1~5章のタイトルは、1. Linguistics as a Scientific Study、2. The Study of Language as Sound、3. Grammar as a Formal System、4. The Development of Language Study in the West、5. Traditional Grammarです。全20コマを、毎週2コマのペースで進めます。各章が終了すると、章末の20問のreview questionsが課題として出されます。5章x20問=100問、一つ一つ難問で時間を要しました。これに、take-home mid-term examination、最後にfinal examinationが課せられ、それらを総合して成績が付けられます。テキストをしっかり読み、講義を理解しないと付いていけません。科学としての言語学とは何か、古代ギリシャから中世、近世に至るまでの言語哲学や思想、そして19世紀に科学的言語研究が芽生えるまでのいわゆる伝統文法(traditional grammar)について学びました。

Father Dinneenは、GUキャンパス内の聖職者用宿舎に住んでいました。夕方黒い制服を着て、軽快な足取りで鼻歌を歌いながらWalsh Buildingに歩いていく姿がよく見受けられました。筆者らと気軽に挨拶を交わし、食前酒に飲んだシェリー酒の匂いをプンプンさせていたこともあります。ところが、教室に入ると一変し、粛々と授業を進め、評価は厳しく(rigorous)容赦はありません。学期末のある日、ChairのOfficeの前を通りかかると、同級生のエチオピア人留学生が課題と中間テストでの低評価を巡り何やら話していました。彼は筆者ら同級生に提出課題などを見せたことがありますが、驚くほど大きい文字で書かれた課題の答案内容は筆者らの目にも薄そうでした。成績が悪いと当時政情が不安定なエチオピアに帰らなければならないと声高に訴える声が漏れてきました。(*13)Father Dinneenは、“You should work harder, then”と諭し、一切請け合いませんでした。(*14)

2ヶ月経った10月半ば過ぎになり、アメリカ人の男子学生と女子学生、そして筆者の3人がクラスのトップ争いを繰り広げていました。筆者は、課題ではほぼ満点で彼ら2人に水を空けましたが、mid-termでは95点、彼らは共に98点で3番手に甘んじました。決着はそのままfinal examinationに持ち込まれ、以後、この2人の同期生は筆者の好敵手になりました。Father Dinneenは、淡々と授業を進め、discussionというよりはquestion-answerに好んで時間を割いてくれました。この授業での筆者の最終評価はA、これはPh.D.に向け自信を持たせてくれました。

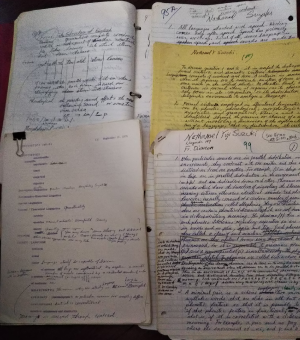

(Introduction to linguistics1のシラバス、ノート、課題、試験)

English Structure-Morphology and Syntax(954318)とEnglish Structure-Phonology(954317)は、同じ曜日の前後に開講されていました。これらもPh.D. programに進むには好成績が求められる基幹授業です。筆者は英語分析で博士論文(Ph.D. dissertation)を書くと決めていたので、英語形態・統語論のspecialistであるR. Ross Macdonald先生と、英語音韻論のspecialistであるCharles W. Kreidler先生が担当する2つの授業には力を入れました。2年後には筆者の博士論文審査員会(Ph.D. dissertation committee)の副査をお願いすることになる先生方です。非常に仲が良く、Chair Officeの真向かいにOfficeを構え、よく行き来していました。Macdonald先生については、既に、本コラム第137回で紹介しました。先生はColonel Sandersにそっくりのデップリとした温厚な紳士で、Sandersと同じような眼鏡を掛けてゆっくり、はっきり、書くような正確さで話します。年齢は50代、Officeを訪れると、筆者の目をしっかり見て笑顔で話してくれるのが印象的でした。学部に娘さんが在籍しており、Officeに立ち寄るのを見かけました。スタイルの良い美人で、先生は相好を崩し、メロメロになって嬉しそうに話していました。(*15)また、翌年1974年の恒例のGeorgetown University Round Table on Language and Linguisticsと称する学会では、3月17日のSt. Patrick’s Dayに合わせ、緑一色のスーツ姿で総合司会に立った先生の姿がありました。

授業は18時に始まり、週2コマ、修士課程基幹授業でもある為、受講者は40人を超えました。指定テキストはありません。先生は水を含ませた黒板消しサイズの黄色いスポンジをビニール袋に入れて小脇に抱え、おもむろに教室に入ります。ゆっくり登壇すると、スポンジを取り出し、黒板の右端最上部に当て左端へ拭きながら歩き、そして、一段下げて左端から右端へといった具合に全面を拭き終えます。黒板は水滴で光り、乾くまで待つのです。その間学生は私語を慎みその様子を眺めるだけです。乾くや否や綺麗な字で板書をしながら、ゆっくり話しながら講義を進め、学生はひたすらノートを取り続けます。内容はR. Quirkほか著のA Grammar of Contemporary Englishに近く、W. N. Francis著The Structure of American Englishなどを読むよう推奨されました。先生はcomputational linguisticsのspecialistでもあり、頭の中のコンピュータにテキストを内蔵しているかのようでした。授業前半の3分1で英語のmorphology(形態論)を、後半の3分の2で英語のsyntax(統語論)をカバーし、英語の語、句、節、文の構成を丹念に教えてくれました。(*16)先生は絶妙なタイミングで質疑応答の時間を入れ、息抜きも忘れませんでした。成績はmid-term paperとfinal paper、そして、mid-term examination、final examinationで付けられました。修士課程の学生と一緒の授業で、是が非でもAを取らなければなりませんでしたが、それをクリア出来てホッとしました。

(English Morphology and Syntax筆者のNotebooksとPaper1)

(English Morphology and Syntax筆者のNotebooksとPaper1)

Macdonald先生の授業が終了すると、Walsh BuildingからHealey Hallに移動し、19:45からKreidler先生担当のPhonologyの授業を受けました。Kreidler先生はMacdonald先生と同年輩で、背が高く痩せ型のシャイで寡黙な先生でした。人当たりが良く、冷静で、言動からは誠実さが窺えました。UH TESLで教わったRobert Krohn先生は、University of Michigan時代の同僚であったようで、Krohn先生のPhonologyの授業でKreidler先生のorthography(正字法)に関する論文を読んだことがあります。GUで履修したいと思っていた授業の一つです。言語の音の分析には音声学(phonetics)と音韻論(phonology)があります。音声学は言語の音(phones)の物理学的分析で3部に分けられます。音を生成する体の部位の解剖学とも言えるanatomical phonetics、空気中の音の振動を解析するacoustic phonetics、音が鼓膜を入り脳に認知されるまでの過程を解明するimpressionistic phoneticsです。音韻論(phonology)は、これらの物理的な音(phones)から、異音(allophones)、そして音素(phonemes)を抽出するまでの過程を扱います。母音と子音などの分節音素(segmental phonemes)、語や句や文に関するpitch accents、stress accents、intonationsなどの超分節音素(suprasegmental phonemes)などの仕組みと理論・学説を学びました。その知識を踏まえて、1960年代より台頭したNoam Chomskyらの生成文法(generative grammar)学派の先端的な音韻論を学びました。

テキストはNoam Chomsky and Morris HalleのThe Sound Pattern of Englishです。UH TESLのKrohn先生担当のPhonologyで少し触れましたが、Kreidler先生の授業ではこのテキストを大々的に扱いました。かなり抽象的な分析が400ページも続きます。手取り早く言うと、分節音素と超分節音素の構成要素(features)を基に、音の生成ルールを見出そうというパイロット研究です。筆者は、生成文法(generative grammar)の統語論(syntax)以上に、この音韻論(phonology)の虜になってしまいました。(*17)

(Chomsky and Halleより)

(Chomsky and Halleより)

理解するには幅広い知識が必要です。ほんの一例を言うと、英語はOld EnglishからMiddle EnglishそしてModern Englishの歴史を通して変化しました。特に発音がそうです。中でもThe Great Vowel Shift(*18)と称される母音の変化は有名です。これをしっかり理解しないと、Chomskyらが提唱する母音に潜むとされるunderlying representationsと称する概念を理解できません。筆者の場合、慶應義塾大学文学部英米文学科在籍中に英語の歴史とOld Englishの傑作BeowulfやMiddle Englishで書かれたChaucerの主要作品、17世紀の英語で書かれたShakespeareの主要作品に触れたことがあったため理解できました。その知識無しではChomskyとHalleの言っていることは荒唐無稽のでっち上げにしか思えないのです。逆にその知識があればthe great vowel shiftのメカニズムを解く鍵としてその意義を理解し、興味も湧くはずです。残念ながら、大方の学生はその知識に欠けて興味が無かったのか、Kreidler先生が懸命に説明している様子を半信半疑の眼差しで眺めていました。概してどんな理論にも説明できない例外がつきものですが、この音韻論もしかりで、例外にアドホックなマークが付されます。学生はそれを見て業を煮やし、先生に集中攻(口)撃を浴びせます。Kreidler先生は、何度も繰り返して説明し、それでも質問が続くと、最後は、ニコッと笑い、“Look, this theory is not mine, but somebody else’. So I won’t be responsible for this, you know?”と言い開き直りました。熱心で、誠実で、人柄の良さとニヒルさをバランスよく兼ね備えた先生でした。この授業で取ったノート、シラバス、課題一式が手元にあればより正確に語れるのですが、誰かに貸したまま残念ながら回収できませんでした。授業は、課題とmid-termとfinal examinationsの成績で最終評価され、筆者の成績はここでもAでした。

1973年の秋学期に受けたこれら3つの授業で学ぶ知識は、Ph.D. programの全設置科目の基盤とされ、モタつく訳には行きません。当時のGUの成績評価は前述した通り厳しくて、各授業でAはTop 5%にしか出さないと聞いていたので大変緊張しました。筆者より1年前に始めた学生達が、10月初めにQualifying Examination for Ph.D.を受け、その結果が学部のブルティン・ボードに貼りだされているのを見ました。上述した通り、master’s comprehensive examinationと同一試験で、No Pass, Pass, High Passの三段階で評価され、High Passを受けた人のみがQualified to continue Ph.D. programと書き出されます。受験機会は2回だけです。(*19)40人以上受け、High Passと判断されていたのは5人程度でした。筆者も来年の1974年のこの時期にこの試験を受けてHigh Passで通過しなければなりません。それに向けて幸先の良いスタートが切れました。

1973年はアメリカ社会では激動の年でした。1972年大統領選で共和党候補のNixon陣営が、Watergate Hotelにある民主党本部に盗聴器を仕掛けた事件が発覚し、1974年8月にNixon大統領が弾劾されて退陣するまでの中間点でした。事件現場のWatergate HotelはGeorgetownから歩いて行ける距離のPotomac河沿いにあり、裁く方にも裁かれる方にもGU関係者が居り、見慣れたシーンが世界中のテレビに放映されていました。Henry Kissingerなど著名な政治やメディアの要人が住み、社交場としたところでもあります。筆者らも授業が終わるとM Street & Wisconsin Avenue交差点(*20)を中心に広がるレストラン、映画館、パブに出かけました。この年にリリースされた映画“The Exorcist”(*21)はGUキャンパスのすぐ横で撮られ、ツーリスト・スポットの最後のシーンの階段はGU生がよく使う階段です。

そして1973年と言えば、中東産油国主導のOPECが石油輸出を制限したことによるoil crisisが勃発した年です。日本ではトイレット・ペーパーの買い付け騒ぎが起きましたが、アメリカでは原油不足でガソリンが高騰し、配給(rationing)制度が布かれて全米のガソリン・ステーションに長蛇の車列ができました。一度に買える量は制限され、夜間は閉鎖されました。車を所有していなかった筆者には直接の影響はありませんでしたが、1968年3月にアメリカに来てから初めて見る光景です。キャデラックやリンカーンなどの8気筒の大型車の時代は終え、日本の小型車へ人気が集まった転換期になったことは確かです。

加えてこの年の冬は厳冬で雪が多く、12月23日頃から始まるWinter Breakで各地に帰省する多くの学生達にも影響が出ました。車で帰るにも飛行機で帰るにも、Christmasの帰省ラッシュとoil crisisが重なり、例年に比べて旅費は高騰したからです。筆者自身も、きつかったFall Semesterを終え、また1月に始まるSpring Semesterに気持ちを整える為、どこかでchange of airをしたくなりました。アメリカに渡って、冬はCaliforniaやHawaiiでしか過ごしたことが無く、D.C.の冬は見るからに厳しそうでCaliforniaがとても恋しくなりました。ふと、図書館横のブルティン・ボードに目をやると、Northern Californiaに車で帰る人が同乗者を探している旨のridesharingメモを見つけ、即電話してみました。もう一人の同乗者と筆者も含めて3人でガソリン代を3分割するということですぐ承諾しました。これでCaliforniaの友人達を訪ね、ChristmasとNew Year Dayを過ごせます。1年ぶりのSan Franciscoに向けて、四輪駆動のJeep Cherokeeに乗り込み、記録的な吹雪の中、The Northern Route(*22)を3日3晩、運転を交代しながらひたすら走り続けました。雪は降り止むことなく、Pennsylvania州とIndiana州では、アイスバーンでスリップしてコーン畑に飛び込み、多くのガソリンスタンドが閉まる中、開いているところを探しながら給油し、食事の時以外はノンストップで突っ走りました。眠気覚ましにかけっ放しにした各地のFMステーションから、Elton Johnの“Goodbye Yellow Brick Road”(*23)とThe Stylisticsの“Rockin’Roll Baby”(*24)が何度もなんども流れてきました。Nevada州を過ぎてSierra山脈を越え、California州に入りしばらく進むと雪は雨に変わり、なま暖かい風とともに白銀から一面の緑の世界が広がりました。(*25)East OaklandのWilson家に泊まってChristmasを過ごした後、Los Angelesの知人を訪れてNew Year Dayを過ごしました。当初の予算を超えて出費し、所持金はいよいよ僅か、でも、気分は爽快、次のsemesterに向けエネルギーを蓄え帰路につきました。次回は1974年Spring SemesterとQualifying Examination for Ph.D.を受験したとFall Semesterでの奮闘を記します。

(2020年7月11日記)

(*1)東京で英語講師の職につくことになったUHの同級生数名も一緒でした。また、東京の英会話学校で講師をしていた親友のJack WilsonとPauline Takashibaにも会う為に東京と静岡を行き来して交流しました。また、静岡の実家に彼らを招き、その時筆者が作ったハンバーガーは彼らの舌を唸らせました。近所の肉屋さんですき焼き用の肉を挽いてもらい、それを炭火で焼き、普通の食パンに挟んで間に合わせたのですが、これが旨くない訳がありません。

(*2)Washington, D. C. Vacation Travel Guide, Expediaより。

(*3)M2 Real Estate Videoより。

(*4)Google Mapより。

(*5)1968年4月の渡米に合わせて両親がくれた思い出の品です。50年余経った今でも使えます。1960年代アメリカ製秀逸の一品です。

(*6)USGS Satellite Imageより。

(*7)Equity Apartments撮影。

(*8)Google Maps より。

(*9)アジア、アフリカ、アメリカ大陸の言語の辞書が残されています。日本語の辞書も作りました。Nippo JishoNippo Jisho Imagesより。

(*10)Universityはcollegesまたはschoolsから成る総称です。日本の学部はcollegeまたはschoolです。多くの大学に外国語学科(Department of Foreign Languages)とか言語学科(Department of Linguistics)がありますが、College of Arts and Sciencesなどに組み入れるものと思います。GUのように、School of Language and Linguisticsという独立学部として学部から大学院までのプログラムを設置しているのは稀でした。

(*11)2019年10月Alex Tucker氏撮影。

(*12)当時の有名私立大学の中には既にgrade inflationが囁かれており、A+、A、A- などのgradesがありました。GUでは、そうした大学のA+、A、A―を、それぞれGUのA、B+、Bに換算したと聞きました。筆者は後に日本で大学採用人事に関わった際、アメリカの某有名私立大学の大学院から送られてきた成績証明書にこれら3種のA表記を実際に見て驚きました。ちなみに現在のGUのgrading systemがかつてのように厳しいかどうかの確たる情報はありませんが、数年前に会見したGUのEnglish DepartmentとMedical Schoolの教授達はそれを否定するコメントをしていました。学費高騰の影響もあり、新入生が卒業できる率が大学評価基準になって以来、どこも成績が甘くなる傾向があると述べていました。Gradeinflation.comとTop 15 Universities with the Highest GPA Averagesなどを参照してください。各大学の年代ごとのgrading systemをチェックすれば簡単に分かります。

(*13)当時エチオピアでは戦後体制が崩れ共産革命政権に変わる内戦状態でした。この留学生は旧体制の高官であったようで帰国すると生命に危険が及ぶ可能性があると案じていました。同じことは当時のベトナム人留学生にも起きていました。本コラムで述べましたが、1960年代から1970年代前半にかけては、アメリカ人学生も成績が悪ければ退学させられて戦場に送られた時代です。筆者ら日本人留学生には計り知れない状況であったことは確かです。

(*14)アメリカの大学では評価に納得できなければアポイントを取り説明を聞くことができます。

(*15)アメリカの大学では、在席中の教員研究室(Office)のドアは開け放しにしておくのが一般的でした。

(*16)UHのTESLでもSyntaxの授業はありましたが、ここまで微に入り細に入りの授業ではありません。TESLは、education-basedであり、linguistics-basedではないから当然です。筆者自身は、英語教材・教授法・テスト開発にはEnglish morphology and syntaxの知識、および、English phonetics and phonologyの知識は必須であると思っています。Macdonald先生はcorpus analysisを重んじ、The Brown Corpusを推奨しました。筆者も博士論文の英語解析ではこのcorpusを使用しました。The Lancaster-Oslo-Bergen Corpusなど、英語学、英語教育を目指す読者には必須です。

(*17)Generative grammarで言うgrammarとは、syntax(with morphology)、phonology、semantics、lexiconなどのmodulesで構成されるsystemのことです。一般にgrammarと言われるものはsyntaxに当たります。

(*18)“The History Guy: History Deserved to Be Remembered”より。

(*19)2回受けて失敗した学生は“Terminal Master”と記され、去らなければなりません。

(*20)2019年7月Rohan Kodali氏撮影。

(*21)“The Exorcist: 40th Anniversary Blue-Ray Edition”より。

(*22)Escapecampervans.comより。

(*23)YouTube“Goodbye Yellow Brick Road”より。

(*24)YouTube“The Stylistics Rokin’ Role Baby”より。

(*25)California州の夏は砂漠気候で乾いている為に草は枯れていますが、冬は雨季で辺り一面緑になります。

上記は掲載時の情報です。予めご了承ください。最新情報は関連のWebページよりご確認ください。

英語圏に限らず、世界の大学・大学院、その他機関で活用されています。また日本国内でも大学/大学院入試、単位認定、教員・公務員試験、国際機関の採用、自己研鑽、レベルチェック、生涯学習など活用の場は広がっています。

自宅受験TOEFL® Essentials™テスト

2021年から自宅受験型の新しいテストとしてリリースされました。約90分の試験時間、短い即答式タスクが特徴のアダプティブ方式の導入されています。公式スコアとして留学や就活などにご利用いただけます。

TOEFL ITP®テストプログラムは、学校・企業等でご実施いただける団体向けTOEFL®テストプログラムです。団体の都合に合わせて試験日、会場の設定を行うことができます。全国500以上の団体、約22万人以上の方々にご利用いただいています。

Criterion®(クライテリオン)を授業に導入することで、課題管理、採点、フィードバック、ピア学習を効率的に行うことを可能にします。