2024年2月にTOEFL Web Magazineが休刊になることに伴い、本コラム “For Lifelong English” は今回が最終回です。長きに亘りご愛読いただいた読者の皆様方、そして、ETS Japan 根本斉氏、本誌編集部の皆様に心より感謝いたします。本コラム自体は他のプラットフォームで続行する所存で本稿最後部にその詳細を付しました。以下、少々長くなりますが、改めて“For Lifelong English”を掲げた経緯と思いを振り返ります。

本コラム“For Lifelong English”を掲げるに至った経緯と思い

筆者は本誌の前身TOEFL Mail Magazine 36号(2005年4月)から56号(2007年4月)まで“e-Learning in Action~次世代メディアとプロジェクト発信型英語教育”と称する連載コラムを執筆しました。57号(2007年5月)から名称を“For Lifelong English”に改め現在に至ります。21世紀に入り英語は日常生活のあちこちに溢れ、社会言語学の言語タイポロジー(language typology)からすると、もはや外国語ではなく第二言語になりつつあることに気付かざるを得ませんでした。良し悪しに関わらず英語は第二言語として生涯付き合うことになる言語であること、それ以上に、筆者にとってはそれまでの、そして、それからの人生が英語と切っても切り離せないことから、自ずとこのタイトルが浮かんできました。

以下、過去何回かで紹介したことと重なる部分がありますが、英語に出会ってからの67年間を振り返り筆者の個人的lifelong Englishの記録です。英語のみならず、良いことである限りある物事に関心を持ち続ければ必ず大きく育ちます。それが生涯続けばなおさらです。出来不出来ではありません、関心を持ち続けるか否かの問題です。

英語との出会い、中学、高校時代、小さな出発点

1956年4月地元中学に入学し人生初の英語授業の風景が今でも鮮明に蘇ります。小学校6年生の時に習ったローマ字は実はアルファベットで、英語がそれで書かれていると知りました。当時としては珍しいオープンリールテープレコーダーでアルファベットを何度も復唱したのを覚えています。聞きなれない/r/の発音にクスクス笑いながらも遠い外国の風を運んでくれる響きに心ときめした。次の週から“I am a boy.” “I am Jack.” “I am Jack Jones.” “I am a girl.” “I am Betty.” “I am Betty Smith.”などの文を教わりました。英語が好きになりました。以来67年間その気持ちは変わりません。

第171回「Study Abroad Online後編」で申し上げたように「好きこそ物の上手なれ」という彦は言い得て妙です。英語が好きという気持ちで学習意欲が高まり、年毎に上達していく自らを察知でき自信がつきました。さらに好きになり、学習意欲が高まり、上達するという正のサイクルを味わったものです。いわゆる大学進学校ではない高校に進んだのも微妙に幸いしました。生徒の大部分が卒業後は社会人として巣立っていったので、実用的な科目が中心で予習、復習、宿題で縛られることもなく、好きなだけ英語の勉強に時間を割くことが出来ました。4時ごろ帰宅し毎夜遅くまで英語の参考書を開いて勉強。[1]とは言え、他教科を軽視したわけでもなく、世界史、国語、生物、数学、商業簿記、商業実務、商業法規など結構好きでした。[2]

大学、大学院時代、英文科で辞書を片手に原書と格闘

その後も英語の勉強を続けたかったので慶應義塾大学文学部英米文学科に進学し、卒業後は早稲田大学大学院英文学研究科修士課程に進みます。全ての時間を英語、英文学に割くことが出きました。昼間は授業で英文学作品を学び、家に帰ると夜遅くまで英米文学の作品を夢中で読み、昼夜逆転の生活でした。惜しむらくは訳読式(grammar-translation method)であったこと、英和辞典を片手に1時間にせいぜい2~3ページの遅々たるスピードで格闘したものです。しかし、チリも積もれば山となり、6年間で200冊ほどの英米文学作品を読みました。[3]卒業論文と修士論文はJohn Bunyanについてです。高校時代に世界史でピューリタン革命を学び、無学な一介の説教者であるBunyanが書いたThe Pilgrim’s Progressが革命そのものに与えた影響が筆者の関心を惹きました。主要作品を読破しました。

しかし何か不安でした。英文和訳、和文英訳に明け暮れ、実用英語から外れた英文学の勉強をしていることに矛盾を感じ始めたのです。自らは誤魔化せません。中学校から大学院まで12年間あれほど英語を勉強しながら、相変わらず満足に聞けず、話せず、です。当時の英文科には英文学=学問、実用英語≠学問という暗黙の了解があり、それにどっぷり浸かっていたからです。それではいけないと気づきアメリカ留学しようと思い立ちました。とにかくどこかの大学院英文学科に入り、1、2年勉強してから日本に帰って博士課程を続けようと軽く考えていたのです。が、いざ複数の大学院に出願してみると全て門前払い、大、大ショックです。

アメリカ留学時代、英語の本場で修行、日々が英語習得の場

当時は英文学と言えばイギリス、アメリカなどは問題外、帰ってきても教職につけないとの根拠が無い噂があり、アメリカの大学院なら簡単に入れるだろうと見くびっていたのです。仕方なくLouisiana State Universityキャンパスで行われていた外国留学生向けのEnglish Orientation Programに参加することになりF1-visa(学生ビザ)で渡米しました。1968年3月末、筆者24才の時です。アメリカの地を踏むやいなや、簡単なリスニング、スピーキング、リーディング、ライティング全てお手上げ、日常生活もままならない現実を突きつけられました。こんなことで大学院、それも英語・英文学の精鋭が集まる英文学科で通用する訳がありません。門前払いされたことに即座に納得です。

筆者に2つの道が残されました。早々に切り上げて帰国するか、何年掛かかろうが英語・英文学で博士号を取るまで留まるかのどちらかです。英語好きの筆者には英語に精進する以外の道は考えられません。剣の道を極めようとした浪人を思い描きながら本場アメリカで英語を研鑽しようと決めました。[4]

1968年から1978年まで続いたアメリカ留学については本コラムで10回に分けて振り返りました。Kentucky(1カ月)→ Baton Rouge (4カ月)→Santa Barbara(8ヶ月)→San Francisco Bay Area(3年)→Honolulu(1年)→Washington, D.C.(5年)、アメリカ各地を西に東に転々としながら、英語力を磨き念願の英語分析で言語学博士号を取得することができました。

ある時はキャフェテリア、ある時は老人ホームで働き、最終的には日本語講師をしながら様々な人々と交流し生計を立てました。日常生活そのものが生きた英語の授業でした。しかもお金がもらえるのですからこんなにありがたいことはありません。授業は言わずもがなです。アメリカの大学、特に大学院の授業は講義を聴いて覚える知識伝授型は皆無で、全てプロジェクト発信型(project-based)でした。とにかく日本の大学と大学院の英文科の授業とは大違いでした。

例えば、英文学史(大学院英文科入学試験の主要科目)では、A Short History of English Literature(1950. Ifor Evans. Pelican)の邦訳版テキストの講義を聞き作品タイトルと作者の名前をひたすら丸暗記するだけ、そこに挙げられている作品を読むことはありませでした。かたやアメリカの大学の英文科ではThe Norton Anthology of English Literatureをはじめここの作品をテキストに主要作品のほぼ全てを読ませます。週2日のセメスター制では各クラス2日で1作品のペースで読み、授業では先生を交えてdiscussionします。セメスター中にmid-term paper とfinal paperを提出し、mid-term examination とfinal examinationを受けます。先生はいずれも必ず厳しいコメントを付けて返却します。セメスターで平均4コマの授業を受けるので、卒業までにほぼ全作品を読み終え、自ずと頭に入るのです。日本の英文学史に該当する授業など必要ありませんでした。大学院では批評(critique)が多くなります。筆者などは高度の討論についていくのがやっとでしたが、アメリカ人学生は慣れたもので粛々とこなすのです。

しばらくするとアメリカ人の日常生活そのものがプロジェクトの連鎖であることが分かりました。小さい頃から目標を立ててトライアル・エラーしながら達成することに慣れているのです。小学生は夏休みにsummer projectをしていました。各自テーマを探し、図書館で百科事典を読んだり、フィールドワークしたり、インタビューをしながら進めていました。

California State University, Hayward(現East Bay)で日本語を教えていた時、受講者の内の日系3世の多くは、「1世のおじいちゃん、おばあちゃんと日本語で話したい、日本に行って親戚に会って自分のルーツを探りたい」という切実な目標を立てていました。まさにプロジェクトです。そのプロジェクトに応えるべく話せるようにしてあげなければ筆者の授業評価は下がります。筆者にとってのプロジェクトは、彼らの要望に応えられるシラバス、教材、教授法を整えて実践することでした。おおむね好評でした。お陰様で初級だけではなく、中級、上級クラスまで設置できるようになりました。

筆者のキャンパス外の生活もプロジェクト発信型に変わっていきました。どんなことでも人任せは絶対ダメ、しっかり目標を立て計画的に実行するという自主性を身につけないと生きていけません。知ったかぶりは禁物です。ご存知のようにカリフォルニアでは車が必需品です。お金がないから中古車を買わなければなりません。まさにプロジェクトです。よくよく調べないとポンコツを買わされ酷い目に合います。中古車ディーラーに行く前に人に聞いたり自動車雑誌を読んだりして情報を集め、根掘り、葉掘りの質問をしながら値段交渉をします。相手はできるだけ高く、こちらはできるだけ安くしようと必死です。成果は明白です。予算内で良い車を手に入れればプロジェクトは成功、そうでなければ失敗です。他の事でも同じです。学校でも家でも日々プロジェクトの連続でした。2年もすると英語発信力が抜群に伸びたのを感じました。最初の4年間はCalifornia州で資金稼ぎに費やしましたが決して無駄ではありませんでした。プロジェクトのノウハウをしっかり掴みましたから。

留学5年目で貯めた資金で英語教授法、言語学(英語分析)挑戦

その後University of Hawaiiで英文学から英語教授法(現在は応用言語学)に変えて1年で修士号(Cal State Universityでの取得単位を認定された為)を取り、Georgetown Universityでは言語学に変えて英語分析で博士号(Ph.D.)を取れたのもそのノウハウが活きたからです。University of Hawaii のTESL修士課程は、英語教員養成プログラムとしては最適でしたが、教材・教授法開発のテクニックが中心でした。単刀直入に言えば実(practicum)は得られものの学(research)としては不足で、これではアメリカ伝統のプラグマティズム(pragmatism)には近づけないと考えました。それで当時は言語学理論を社会言語学、言語心理学、外国語教育、テクノロジーに応用するという意味での応用言語学(applied linguistics)で有名なGeorgetown Universityに進んだのです。予想した通り大正解でした。

慶応義塾大学経済学部教員時代、発信型英語教育導入への苦闘

Ph.D.を取得した時点で筆者にはまた2通りの道が開けました。一つはアメリカにとどまることです。博士論文副査Charles Kreidler先生(英語音韻論)の推薦でBrown UniversityとUniversity of Hawaii, Hiloで日本語と言語学を教えないかとのお誘いをいただいておりました。もう一つは日本に帰国することです。10年間のアメリカ留学体験から日本の英語教育改革の一端を担いたいという思いです。思い悩んだ末後者を選択しました。そんな折に母校慶應義塾大学経済学部で英語教員を公募しているとの情報を得て応募しました。博士論文のfinal draftを仕上げ提出した1977年11月頃のことです。なんとめでたく合格・採用ということになり、1978年2月に論文のdefenseを終えてPh.D.を取得し、その4月から赴任することになりました。

発信型英語授業をしてやるぞと意気込んでいたものの、英語1(読解/英文和訳)、英語Ⅱ(作文/和文英訳)、英語Ⅲ(読解)という3種の通年、週1コマ90分の授業をすることが大枠で決められていました。許される範囲で授業内容を発信型に変える以外に方法はありません。まず、TOEFLというテストがあることを伝えることから始めました。訳読ではなく直接英語で読み、考え、討論し、書けなければとても歯が立たないテストであることを筆者自身の体験を踏まえて説明しました。「エグイ」と言われながらも英語で学生さんはよく付いてきてくれました。授業が終わると何人かの学生さんがアメリカ留学について聞きにきました。目が輝いていたのを覚えています。アドバイスをし、推薦状を書くなどして1989年までの10年間の経済学部赴任中、かなり多くの学生さんをアメリカのトップbusiness schoolsに送り出しました。国際センター事業の一環として日吉キャンパスをTOEFLテスト試験会場として利用できるようにしたのもこの時です。

待てば海路の日和あり、湘南藤沢キャンパス(SFC)、プロジェクト発信型英語授業導入

しかしながら、伝統のある学部の方針を変えて制度化することの難しさを肌で感じていたところ、1990年に慶應義塾125周年を記念して「問題発見・解決」をモットーに湘南藤沢キャンパス(SFC)が開設されることになり、SFC総合政策学部初代学部長加藤寛先生より移籍のお誘いがあったので即決しました。加藤先生も経済学部に在籍されていたものの一度もお話ししたことはありませんでした。でも、先生の研究会に筆者の英語の授業を履修した学生さんがおりましたので間接的に話を聞かれていたものと推察します。移籍後先生は私に会う度に「鈴木さん、英語が苦手な学生ができるようしてください。」と言われました。

英語の専任教員は筆者を含め8名(日本人5名/外国人3名)でしたが、筆者と田中茂範氏、後に赴任してきた霜崎實氏とジョージ・ドウ氏が加わった4名で、全学生対象のTOEFL IPTテストの結果(全学生平均約520点)、Division A(TOEFLスコア〜450)の学生を担当し、後のSFCロジェクト発信型英語プログラム(Project-based English Program)の前身となるACE Programを立ち上げました。[5]

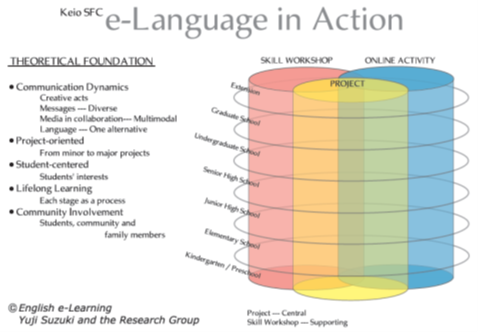

半期制週2コマの一コマの下図Workshopモジュールで英語力をブラッシュアップ、Projectで自分の関心事についてプロジェクトを興し、researchして成果を発表します。既に1991年ごろからインターネットを使い、英語でインタビューしたり、アンケート(questionnaires)を取ったり積極的に取り組んでいました。その過程で自らの英語力に限界を感じ、Workshopでのブラッシュアップに磨きが掛かります。最初のセメスターが終わる頃には全員が英語でdiscussionできるようになります。1993年に入学したコンピュータ好きの3名の学生は、Mosaicというアプリを使い、筆者の「英語」と「言語と伝達」の授業のHome Page(現ウエブサイト)を作成するプロジェクトを立ち上げ、全履修者がそこにアクセスできるようにしてくれました。卒業後はネット関係の会社を立ち上げたり、大手電気メーカーに就職し2000年問題に取り組んだり、今でも連絡を取り合っています。

2000年以降は、ACEプログラムは、Division AのみならずDivision B(TOEFL 450~)も入れ、下図のような英語全履修者対象のSFC Englishに成長しました。

筆者は、この頃から大学レベルだけではなく幼児から社会人(現役者、引退者)までのLifelongモデルを考え、それぞれのレベルに合ったプロジェクト発信型英語モデルの開発と実践を行いました。ちょうどN H K教育番組「英語であそぼ」の監修(2001~2011)の依頼を受け、それがきっかけになりました。日本と海外の小学校、中学校、高等学校、大学、大学院の先生方とも共同研究ができ、また、ネットを介してonline上での交流が評価され、COE(Center of Excellence)「次世代メディアと知的」のe-learningの研究の一部として以下の図式で“Keio SFC e-Learning in Action”と称する研究(理論・実践)に着手しました。

成果の詳細は拙著『英語教育グランドデザイン:慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの挑戦』にあります。

立命館大学生命科学部・薬学部教員時代、学部から大学院までプロジェクト発信型英語プログラム開花

慶應義塾大学に勤めて30年、2008年の定年退職を迎える前年の2007年11月のある日のことです。2008年4月より開設される立命館大学生命科学部・薬学部設立準備委員会加藤稔先生、事務局代表志磨慶子氏(後アジア太平洋大学学長)、出野倫子氏(現Natural Table代表)が筆者の研究室に来られ、Project-based English Program について説明しました。その後、生命科学部初代学部長、生命科学者谷口吉弘先生のご訪問を受け、同プログラムを導入したいとのお話を承りました。立命館の創始者であり明治、大正、昭和初期にかけて元老を務めた西園寺公望公は筆者の生家近くの静岡県興津に別荘(坐漁荘)を構え、その気さくな人柄について父がよく語っていました。これも何かのご縁と思い、2008年より立命館大学びわこくさつキャンパス新学部生命科学部・薬学部で両学部全学生を対象にプロジェクト発信型英語プログラムを開設しました。

SFCの同プログラムを精査し改善を加えて最新版プログラムを1年生から大学院生まで履修者全員に一貫して出来る機会を与えられました。専任筆者1名と任期制講師3名の4名のみでProject科目を、公募した外部教育機関数社の1社を選びWorkshop科目を担当してもらいました。半期制、週にProject1コマ、Workshop 1コマです。任期制講師と外部教育機関講師そして事務局の方々が本当に献身的に取り組んでくれました。任期制講師とは月曜日から金曜日までほぼ毎日、外部教育機関代表者と週1度密に意見交換をしながら問題処理にあたり改善を重ねました。1年生英語(2セメスター)、2年生英語(2セメスター)、3年生専門英語(1セメスター)に進むにつれ、最終的には生命科学・薬学の専門的テーマについてプロジェクトを組みアカデミック・ペーパーを書いて専門分野の先生方と英語教員の前でポスターセッションをします。両学部合わせ1学年400名全員ができるようになります。国際学会で発表する学生が続出しました。

日常会話なら1年春学期に、1年の後期、2年生になるとかなり込み入ったことを英語で話せるようになります。大学院英語になると外国留学生も参加しかなり活発です。TOEICテストが1年生の各学期の履修前後に行われますが、このプログラムを通して聞き、話し、読み、書きの4技能が相乗効果を生み、両学部全体の平均スコアが400点前後から470点まで上がり、500点、600点のみか800点、900点も取る学生が続出しました。立命館大学生命科学部・薬学部での2014年までの記録は拙著『グローバル時代を生きるための英語授業』にあります。

幼児英語プログラム監修、Lifelong English根幹英語好きを増やす

2014年に立命館大学を定年退職しましたが、2009年に開設した大垣市のKiitos Garden幼稚園・保育園の英語プログラムの監修を続けています。園長平野康司氏が筆者の慶応SFC時代のWebsiteをご覧になり、プロジェクト発信型英語プログラムを参考に発信型英語プログラムをカリキュラムに導入されたいとのことでした。これで人生出発点である幼児用のプログラムができることになります。Kiitosのモットーは遊びを通して楽しく学ぶこと。以来、平野氏と毎年5回あるイベントの成果発表を見学し意見交換してまいりました。園児たちが園の環境の中で触れるものを題材にオリジナルの発信活動をしています。素晴らしいのは幼稚園教諭、英語の先生、音楽の先生、体操の先生がコラボレーションしていることです。開園から14年最初の卒園児は大学生になります。平野氏によると大垣市、岐阜県の英語弁論大会で上位入賞が多いとのことです。大学で教えている時に、幼稚園から発信型プログラムに慣れていたらどんなに素晴らしいだろうかと考えていましたが、それが現実になりつつあります。詳しくはキートスガーデン幼稚園・幼保園・保育園をご覧ください。

筆者にとっての英語はまさにLifelong English

さて、筆者ですが、下図が示すとおり、プロジェクト発信型英語プログラムの基盤はコミュニケーション論です。コミュニケーションは全ての活動を含みます。よって膨大なフロンティアです。コミュニケーションの媒体メディア(media)とそのコンテンツであるメッセージ(message)は深淵です。筆者の専攻に関連する範囲でも下図のように様々な分野に関わります。その中心に英語があります。手探りしながら命が続く限り調べ発信していきたいと考えています。筆者にとって英語はまさに Lifelong Englishなのです。

少々長くなりました。最後に、“For Lifelong English”は生涯を通じて英語に関わり続けるという筆者自身の決意でもあります。今後残された生涯が続く限り英語に関わり続け、感じること、体験することを発信し続ける所存です。日本語エッセイはNoteにて、English essaysはMediumにて掲載しようと思っています。本コラムで過去掲載した173エッセイにつきましては、加筆、修正、再編集し掲載します。また、新たにエッセイを執筆し掲載します。手始めに昨年暮Noteより「アメリカ大学ランキングは金持ちランキングか?-エッセイFor Lifelong English」と「Otis Redding “Try a Little Tenderness” African American Englishの魅了句を探るーエッセイFor Lifelong English」と称する2つのエッセイを掲載してみました。Mediumでは“What is communication?”(仮題)を執筆中です。

それでは皆様のご健勝を祈りつつ、ごきげんよう。

(2023年12月31日記)

[1] 筆者以外では農業が好きで農学の勉強をしていた強者もいます。卒業後は静岡大学農学部に進んで静岡県農業試験場にて蜜柑の病原菌の研究し、東京大学より農学博士号を取得しました。

[2] 商業科目には商業実務、商業簿記、商業法規があり本格的で商業簿記、工業簿記1級、珠算1級どころか何段かを取得し、中央大学、明治大学、法政大学などの商学部に進学した人達もいました。筆者自身も卒業要件の珠算3級、商業簿記3級を満たしただけですが、これらの科目で得た知識は後アメリカ留学中の言語学や英文学の授業で大いに役立ちました。ShakespeareのThe Merchant of Veniceなどはルネッサンス期ベニスの商業実務、商業法規に関する作品です。長い人生で体験する物事はいつか役に立ちます。商業も言語もa set of rulesによる活動ですが、それぞれ生得的な面と慣習的な面があり面白い比較研究になります。

[3] 第二外国語はフランス語でした。カミュー(Camus)、モーパッサン (Maupassant)、スタンダール(Stendhal) の原作など20冊ほど読みました。もちろん訳読ですから話せませんでした。

[4] 筆者はbaseballが好きで留学中MLBの試合に足を運びレベルの高さに驚きました。元横浜Baystars筒香嘉智選手がMLBに固執する気持ちがよく分かります。運営組織・方法も学ぶこと大です。

[5] SFC必修科目「外国語」は、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、中国語、朝鮮語、アラビア語、マレイ・インドネシア語などのうち一つを選択することになっており、英語履修者は全体の5割程度であったと記憶しています。

慶應義塾大学名誉教授

N. Yuji Suzuki, Ph.D.,

Professor Emeritus, Keio University

上記は掲載時の情報です。予めご了承ください。最新情報は関連のWebページよりご確認ください。

英語圏に限らず、世界の大学・大学院、その他機関で活用されています。また日本国内でも大学/大学院入試、単位認定、教員・公務員試験、国際機関の採用、自己研鑽、レベルチェック、生涯学習など活用の場は広がっています。

自宅受験TOEFL® Essentials™テスト

2021年から自宅受験型の新しいテストとしてリリースされました。約90分の試験時間、短い即答式タスクが特徴のアダプティブ方式の導入されています。公式スコアとして留学や就活などにご利用いただけます。

TOEFL ITP®テストプログラムは、学校・企業等でご実施いただける団体向けTOEFL®テストプログラムです。団体の都合に合わせて試験日、会場、オンライン受験の設定を行うことができます。

Criterion®(クライテリオン)を授業に導入することで、課題管理、採点、フィードバック、ピア学習を効率的に行うことを可能にします。